地域連携・生涯学習からのお知らせ

地域連携・生涯学習からのお知らせ

2023.11.07

令和5年度 「新たな教師の学び」の姿の実現に向けてのご案内

兵庫大学では以下のとおり「新たな教師の学び」の姿の実現に向けてを開講します。

※申込受付は先着順です。内容を確認後、申込をしていただきますようお願いいたします。

↓申込前に必ずこちらのパンフレットをご確認ください。

令和5年度 ~「新たな教師の学び」の姿の実現に向けて~パンフレット

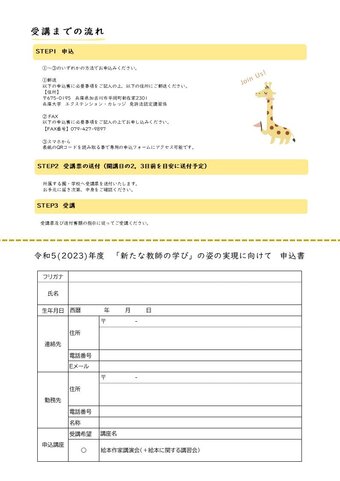

<受講開始までの流れ>

①申込

②受講票の送付

※勤務地を申込の際に記入された方には、所属する園・学校宛にお送りいたします。

それ以外の方は個人宅に郵送いたします。

③受講

【WEB申込】 → ★こちら★

【受講料】無料

令和5年12月17日(日)絵本作家特別講演の日は託児所を用意しています。

ご利用を希望される方は以下のフォームよりお申し込みください。

★託児所の利用申込フォームはこちら★

【講習・講演】絵本作家特別講演

令和5年12月17日(日) 10:00~12:00

担当:兵庫大学エクステンション・カレッジ事務室

受講対象者:どなたでも受講可能です

会場:兵庫大学11号館101

| 時間 | 講習内容 | 担当 |

|---|---|---|

| 9:30~ |

受付開始 | 事務室 |

| 10:00~10:50 | 絵本に関する講習 | 有賀 武史氏 |

| 10:50~11:00 | 休憩 | |

| 11:00~12:00 | 絵本に関する講演 | 阿部 結先生 |

| 12:00~12:30 | サイン会 | 阿部 結先生 |

福音館書店絵本研究室 有賀 武史 氏

1969年、東京都生まれ。早稲田大学商学部卒。東日本旅客鉄道株式会社入社。主に宣伝、指定席の管理業務を行う。

在職中、青年海外協力隊に参加し、ネパールに赴任。山小屋の経営指導を行う。

福音館書店入社後、書店営業、著作権管理業務、編集部、海外版権を経て現在、福音館書店・絵本研究室に在籍。

書店営業時代は、『うずらちゃんのかくれんぼ』の仕掛け人。著作権管理時代は、児童書出版社の非営利著作物使用の児童書業界でのまとめ役。

『ねぎぼうずのあさたろう』テレビアニメ化。

主な編集担当に『キュッパのはくぶつかん』『文房具のやすみじかん』『カエサルくんとカレンダー』などがある。

現在大学2年生の娘を持つ父。

阿部 結 先生(絵本作家)

1986年、宮城県気仙沼市生まれ。画家で美術教員を務めていた父の影響を受け、幼少のころから絵に親しんで育つ。パレットクラブスクール、さとさき塾にてイラストレーションと絵本製作を学び、書籍装画や演劇の宣伝美術などを多く手掛ける。

絵本作品に『あいたいな』(ひだまり舎)、『ねたふりゆうちゃん』(白泉社)、『おおきなかぜのよる』(ポプラ社)、『おじいちゃんのくしゃみ』『おやつどろぼう』(「こどものとも」2021年8月号・ともに福音館書店)他多数。福音館書店の月間絵本「こどものとも0.1.2」2024年4月号『でておいで』を刊行予定。

【オンライン講習】

「学校(園)安全」生活安全・交通安全・災害安全

~自らの命を守り安全な社会を築くために~

令和6年1月28日(日) 9:20~16:50

担当講師:岩田 薫(兵庫大学教職センター副センター長)

受講対象者:全教諭(主な対象者は幼稚園教諭となります)

受講方法:Zoom※要カメラ機能搭載機器

| 時間 | 講習内容 | 担当 |

|---|---|---|

| 9:00~9:20 |

受付 | 事務室 |

| 9:20~9:30 |

オリエンテーション | |

| 9:30~11:10 |

講習Ⅰ 学校危機管理と学校安全:事例に学ぶ学校危機 | 岩田 薫 |

| 11:10~11:20 |

休憩 | |

| 11:20~13:00 | 講習Ⅱ 学校安全(生活安全・災害安全・交通安全):安全教育の実施事例 | 岩田 薫 |

| 13:00~14:00 | 昼休み | |

| 14:00~15:40 | 講習Ⅲ 学校安全演習:学校安全計画と指導計画 | 岩田 薫 |

| 15:40~15:50 | 休憩 | |

| 15:50~16:50 | 試験 | |

| 16:50~17:00 | 事後アンケート |

講習の概要

安全な社会を実現することは、すべての人々が生きる上で最も基本的かつ不可欠なことである。

学校安全の目的は、児童・生徒の身を守るだけではなく、児童・生徒が安全に関する資質・能力を身につけることにある。

本講座の前半では、教育現場で起こり得る事件・事故・災害から児童・生徒を守る方策を事例をもとに考え、後半は児童・生徒が主体的に安全教育に取り組む指導計画を作成し学校現場での活用を目指す。

講習Ⅰ 学校危機管理と学校安全:事例に学ぶ学校危機

園児・児童・生徒たちの周辺には様々な危険が存在し、実際に子どもたちが事件事故災害に巻き込まれることもまれではない。子どもたちの命を守り、子どもたちが自ら守る力を教え育むためには指導者の危機管理能力が重要である。危機管理能力の育成には経験と知識が問われるが、誰もが等しく経験を積むことは困難である。本講習では、経験に代わる策として事例を学ぶことで指導者の危機管理能力の向上を図る。

講習Ⅱ 学校安全(生活安全・災害安全・交通安全):安全教育の実施事例

これまで、重大事故や事件、災害が生じるたびに事案に対応した対策(防災教育や交通安全教育等)が講じられてきた。しかし子どもたちを取り巻く危険は一つではない。本講習では、子どもたちを取り巻く危険を「生活」「災害」「交通」の面から総合的に捉え、学校安全を組織的・計画的に進めていくために優れた先行事例を紹介する。また、学校安全の学習指導要領及び学校関連法における位置づけについても触れる。

講習Ⅲ 学校安全演習:学校安全計画と指導計画

講習Ⅰ・Ⅱの学修をもとに、自学の学校安全計画及び学校危機管理マニュアルの再点検と見直しを行い、実効性のある学校安全計画と指導計画をカリキュラム・マネジメントの観点も加味して作成する。

(受講者は、事前に自園の学校(園)安全計画をPDF形式にして当日受講者で共有できるようにしておいて下さい。)

■成績評価の観点

学校安全について理解し、組織的・計画的な学校安全計画を作成できる。学校安全について子どもたちが主体的に学ぶ指導ができる。

■評価方法

3講習の筆記試験の成績により評価します。各講習の合計点が100点満点となる成績評価を行い、60点以上を合格とし、履修認定を行います。

↓PDFで閲覧したい方はこちら

令和5年度 ~「新たな教師の学び」の姿の実現に向けて~チラシ

- ■問い合わせ先

- エクステンション・カレッジ事務室

TEL:079-427-9966 FAX:079-427-9897

kouza@hyogo-dai.ac.jp